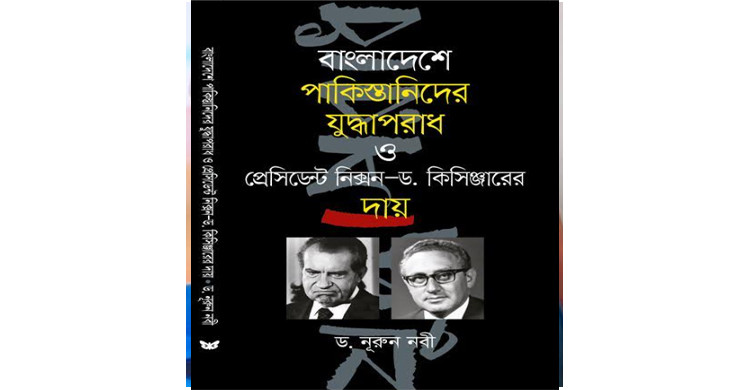

‘বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের যুদ্ধাপরাধ ও প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডঃ কিসিঞ্জারের দায়’ : ডঃ নূরুন নবী

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এখনও পুরনো হয়নি। যুদ্ধের শরিক ছিলেন যাঁরা, তাঁদের ভাবনায় আজও দগদগে সেইসব দিনগুলি। সেই স্মৃতি তাঁদের জীবনের ঐশ্বর্য। এহেন ঐশ্বর্যকে আগলে গভীর দুর্দিনেও বেঁচে থাকার আশ্বাস পাওয়া যায়। ডঃ নূরুন নবী একজন মুক্তিযোদ্ধা। বিজ্ঞানী। সুসাহিত্যিকও বটে। ছাত্রাবস্থা থেকেই জড়িয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। যুদ্ধের ভিতরে থেকে, একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে নানান রোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলেন। সেইসব অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেওছেন তাঁর

নানান লেখায়, স্মৃতিকথায়। ‘বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের যুদ্ধাপরাধ ও প্রেসিডেন্ট নিক্সন—ডঃ কিসিঞ্জারের দায়’ (২০২০) গ্রন্থটিও এরকমই একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিকথা।

এক অর্থে গ্রন্থটি ডঃ নূরুন নবীর আত্মজীবনীও বটে। তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলোকিত হয়েছে এখানে।মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক নানান প্রসঙ্গ ঐতিহাসিকভাবেই এখানে এসেছে। যদিও গ্রন্থনামের সঙ্গে পুরোটা মেলাতে গেলে পাঠক হতাশ হবেন। গোটা বইয়ের মাত্র এক তৃতীয়াংশেরও কম জায়গা জুড়ে রয়েছে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং ডঃ কিসিঞ্জারের প্রসঙ্গ। বাকি দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি জায়গা জুড়ে আলোচিত হয়েছে অন্যান্য বিষয়গুলি। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সংঘঠিত গণহত্যা, ধর্ষণ, উদ্বাস্তু ইত্যাদি প্রসঙ্গ। তবে সমগ্র গ্রন্থটিকে যদি একটি সূত্রে বাঁধতে হয়, তবে সেই সূত্রটির নাম মুক্তিযুদ্ধ। আরেকটি কথাও উল্লেখ করা দরকার, এই বিষয়গুলি আলোচিত হওয়ার ফলে মুক্তিযুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং ডঃ কিসিঞ্জারের দায় বুঝতে পাঠকের বেশ খানিকটা সুবিধে হয়েছে। আর সেই অর্থে গ্রন্থের কোনও অংশই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। মনে রাখতে হবে,লেখক বহুদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী। শুধু তাই নয়, তিনি সেখানকার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহরের কাউন্সিলম্যান। সেখানে থেকেই একের পর এক যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী লেখা লিখে গেছেন। যার শেষ সংযোজন আলোচ্য গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে যুক্তরাষ্ট্রকে, তার অতীত ইতিহাসকে আক্রমণ করতে পিছুপা হননি একজন যুক্তরাষ্ট্র-নাগরিক প্রবাসী বাঙালি। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি। আর এই লডাকু, জেদি মনোভাবই তাঁকে চিনিয়ে দেয় একজন যোদ্ধা হিসেবে, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। এই বইটির মাধ্যমে আমাদের মতো অজ্ঞ, কিছুটা ভীরু মানুষ সচেতন হয়েছেন উক্ত দুই রাষ্ট্রনেতার জঘন্য ভূমিকা সম্পর্কে।

আমেরিকা তথা আমেরিকার তৎকালীন দুই সরকারি নেতা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই শুধু করেননি, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী নব-গঠিত রাষ্ট্র— বাংলাদেশকেও স্বীকৃতি দেননি। কিছুটা স্পর্শকাতর এই প্রসঙ্গগুলিকে প্রামাণ্য করে তুলেছেন ডঃ নবী। একেবারে ফার্স্ট- হ্যান্ড ডকুমেন্টকে সূত্রনির্দেশসহ তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। বিদ্যায়তনিক গবেষণার সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু সঠিক ভাবে তথ্য সূত্রকে চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থের নাম অধ্যায়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়টি সবচেয়ে তথ্যনিষ্ঠ এবং প্রামাণ্যও। ঢাকায় নিযুক্ত তৎকালীন আমেরিকান কনসাল জেনারেল আরচার ব্লাডের কথা আছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম সন্ত্রাসের খবর তিনিই গোপন তারবার্তায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং তার উপদেষ্টা কিসিঞ্জারের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অতি বিরল একটি ঘটনা। আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্মচারীরা নিজেদের সরকারের নীতির সমালোচনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রেস রিলিজ, সরকারি রিপোর্ট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নথি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে অধ্যায়টি। শুধু এই অধ্যায়টিতে নয়, সমগ্র গ্রন্থে এমন কোনও ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহৃত হয়নি যার প্রামাণ্য সূত্রনির্দেশ নেই। মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ভারত এবং তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন লেখক।

2. হোয়াইট হাউসে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও কিসিঞ্জারের বৈঠকের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কিসিঞ্জারের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থের সূত্রে এই অংশটির অবতারণা করা হয়েছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের বাঙালিদের প্রতি আক্রোশের কারণটিকে একটি মাত্র লাইনে চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক— “পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সেনাবাহিনী বিশ্বাস করে পূর্ব পাকিস্তনের বাঙালিরা হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রভাবিত এবং বাঙালি মুসলিমরা সত্যিকারের মুসলিম নয়।” এই বোধ ও বিশ্বাস থেকেই পাকিস্তানি সৈন্যদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের হত্যা করা সহজ ছিল। মাত্র ন-মাসের মধ্যে তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি সৈন্য। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করেছিল, যাতে করে এই জাতি আর কোনওদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। শুধু একটি গবেষণা গ্রন্থের নিগড়ে একে কোনওভাবেই আটকে রাখা যায় না। নূরুন নবী যে একজন সাহিত্যিক তার স্বাক্ষর রয়েছে গ্রন্থের পরতে পরতে। গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে এর বর্ণনাশৈলীকে অনায়াসেই মিলিয়ে দেওয়া যায়। যেমন ‘’৭১-এর উদ্বাস্তু’ শীর্ষক অধ্যায়ে লেখকের সহপাঠী জিনাত ফেরদৌস বকুলের পরিবারের উদ্বাস্তু হয়ে চলে যাওয়ার ডিটেল বর্ণনা রয়েছে। এই অধ্যায় থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে “আহমেদ সাহেব তার পরিবারের আট সদস্য নিয়ে রিকশায় চেপে শহরের বাইরে ভারত সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলেন। তারা যখন শহর অতিক্রম করছিলেন, রাস্তার মোড়ে মৃতদেহ দেখতে পেলেন। রিকশাচালককে দ্রুত প্যাডেল চালাতে বললেন। শহরের যে অস্থির অবস্থা, কখন কী অঘটন ঘটে বলা যায় না! শহরের বাইরে এসে রিকশা ছেড়ে কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে ভারতীয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলো আহমেদ পরিবার। শহুরে জীবনে অভ্যস্ত এই পরিবারের সদস্যদের গ্রামীণ পথে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। অনেক অপেক্ষার পর ভাগ্যক্রমে একটি গরুর গাড়ি পাওয়া গেল। সবাই গাড়িতে উঠে বসল। যদিও হাঁটতে হচ্ছিল না, কিন্তু মাটির উঁচু-নিচু অসম রাস্তায় গরুর গাড়িতে এই যাত্রা মোটেও আরামদায়ক ছিল না... সবাই ক্লান্ত। বিশ্রাম নেওয়ার কোনো উপায় নেই। দ্রুত শত্রুর হাতের নাগালের বাইরে সীমান্তে পৌঁছাতে হবে। দুই শিশু এবং তিন মহিলার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এক পর্যায়ে মহিলাদের পায়ের স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেল। তারা খালি পায়ে উঁচুনিচু আইল

দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। জীবনে এই প্রথম পরিবারের সকলকে এমন কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।” একাধারে এই অংশগুলি পড়তে পড়তে রসসাহিত্য, আখ্যান পাঠের আনন্দ যেমন পেয়েছিলাম, তেমনি এরকম একটা সিরিয়াস গবেষণাধর্মী গ্রন্থে এহেন কাল্পনিক আখ্যান দেখে বিরক্তও হচ্ছিলাম। কিন্তু আরও কিছুটা পড়ার পর অপ্রত্যাশিত চমক। সব বিরক্তি মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল।লেখক এখানে এসে খুব নৈর্ব্যক্তিকভাবে জানালেন— “যুদ্ধশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে বকুলের সঙ্গে আবার দেখা। ১৯৭৪ সালে বকুল এবং আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই।” অর্থাৎ কোনও কল্প কাহিনি নয়, স্ত্রীর কাছে শোনা রোমাঞ্চকর বর্ণনাই এখানে পরিবেশেন করেছেন তিনি। উদ্বাস্তু পরিবারের উক্ত আখ্যানও তথ্যনির্ভর। খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য অধ্যায়ের গদ্যশৈলী এবং উপস্থাপনভঙ্গি। এই আঙ্গিক বুঝিয়ে দেয় লেখকের সাহিত্য-বোধ ও চেতনার গভীরতা। সেই সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনও। সব মিলিয়ে ডঃ নূরুন নবীর এই গ্রন্থটিও যে মুক্তিযুদ্ধ- বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র ও স্বমহিম গ্রন্থ হয়ে উঠেছে— সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ড. বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ

আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

(এনআরবি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের উদ্যোগে গত ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতা মহানগরীর সূর্যসেন মঞ্চে গ্রন্থ আলোচনা অনুষ্ঠানে

পঠিত)

এমএসএম / এমএসএম

কবি অনিতা আনন্দ কবিতার জন্মদিন আজ

রঙ্গ ব্যঙ্গ

একজন ফাঁকিবাজ

বৃষ্টি ভালোবাসো!

নিষ্ফল ডায়েট

মুখোশ

অনিকেত জীবনের গল্প

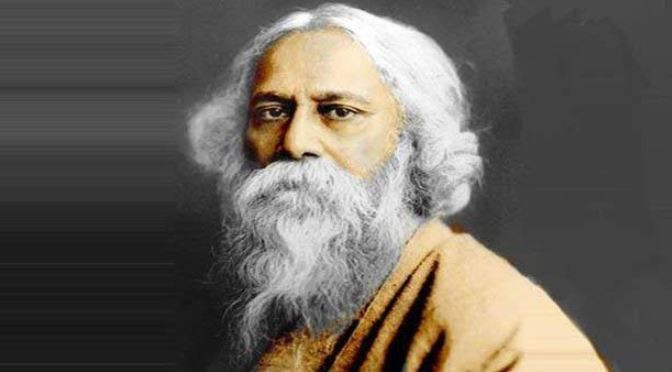

আজ ২২শে শ্রাবণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস

আসছে আরফান হোসাইন রাফির প্রথম কাব্যগ্রন্থ: ‘সুদিন ফিরে আসছে’

বহুরূপী

ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে মানিক লাল ঘোষের একগুচ্ছ কবিতা

একুশ ও আমরা